医療費控除は家族分をまとめて申告できる?条件・注意点を税理士が解説

家族の医療費を「まとめて申告したい」と考えている方は多いのではないでしょうか。

夫婦・子ども・親の分まで一緒に申告できれば、ケースによっては節税にもつながります。

しかし、医療費控除を家族分まとめて申告するには、「生計を一にしているか」といった条件を満たす必要があります。

この記事では、医療費控除の仕組み・注意点・マイナポータル連携による申告方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

- 家族の医療費をまとめて申告できる「条件」と「対象範囲」

- 「生計を一にする」とはどういう状態か

- どの家族がまとめて申告できるのか

- 誰が申告するのが一番おトクになるのか

- 医療費控除の対象となる費用・ならない費用

- マイナポータル連携を使った医療費控除の申告方法

医療費控除をまとめて申告できる仕組みとは

家族全員の医療費をひとまとめにして申告できれば便利ですが、すべてのケースで可能なわけではありません。

ここでは、医療費控除の基本ルールと、「生計を一にする」という考え方、そして、まとめて申告できる家族の範囲を順に解説します。

医療費控除の基本ルール

医療費控除とは、1年間に支払った医療費のうち、一定額を超える部分を所得から差し引ける制度です。

対象となるのは、本人または「生計を一にする」家族のために支払った医療費です。

控除できる金額の計算式は次のとおりです。

| 区分 | 計算式 |

|---|---|

| 医療費控除額 | (支払った医療費の合計)−(保険金などで補てんされた金額)−10万円(または所得金額の5%) |

| 控除の上限額 | 200万円 |

「生計を一にする」とは?

家族の分をまとめて申告できるのは、「生計を一にしている親族」であることが前提になります。

たとえば、夫婦や子ども、同居の親だけでなく、生活費の仕送りをしている別居の子供や親の分も条件を満たせば合算できます。

つまり、別居していても生活を支えている関係であれば、「生計を一にする家族」として医療費控除の対象に含められます。

まとめて申告できるのはどんな家族?

医療費控除の対象となる「親族」の範囲は、次のとおり定められています。

| 親族の範囲 | 内容 |

|---|---|

| 6親等内の血族 | 子、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪など |

| 3親等内の姻族 | 配偶者の親・祖父母・兄弟姉妹など |

つまり、本人・配偶者・子ども・親・祖父母といった身近な家族だけでなく、生計を一にしている兄弟姉妹や義理の親も対象となります。

また、共働き夫婦の一方が他方の医療費を負担した場合でも、生計を一にしていれば支払者側の医療費控除の対象となります。

誰が申告するのが一番おトク?

家族の医療費をまとめて申告できる場合、「誰の名前で医療費控除を受けるのが一番おトクか?」は、多くの方が気になるポイントです。

医療費控除は、支払った人本人が申告することが原則ですが、家族の中でどの人が申告するかによって、実際の節税効果が大きく変わります。

| 申告者 | 年収 | 所得税率 | 医療費控除額(20万円)による節税額 |

|---|---|---|---|

| 夫 | 700万円 | 20% | 約4万円の減税 |

| 妻 | 300万円 | 10% | 約2万円の減税 |

このように、同じ医療費控除額でも、所得の高い人が申告したほうが節税効果が高いので、申告する際はご注意ください。

医療費控除の対象と対象外の費用

医療費控除の申告をする際に、最も迷いやすいのが「どの費用が対象になるのか」という点です。

医療費控除の対象は、「治療」や「療養」を目的とした支出に限られます。

つまり、病気やけがの治療・回復のために必要な支出であればOKですが、予防・美容・健康維持を目的としたものは、原則対象外です。

ここでは、代表的な費用の中で「対象になるもの」「対象外のもの」を一覧表で整理します。

医療費控除の対象となる費用の具体例

| 区分 | 対象となる費用 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 診療・治療費 | 医師や歯科医師による診療・治療費 | 医師等に支払う謝礼や美容整形を除く |

| 医薬品 | 医薬品の購入費用 | 健康増進や疾病予防のための医薬品を除く |

| 交通費 | 病院への公共交通機関の運賃 | 自家用車は対象外 |

| 入院費 | 入院時の室料・食事代など | 医師の指示によらない差額ベッド代を除く |

| 出産費用 | 分娩費・入院費など | 出産一時金などは差引く必要あり |

| 歯科治療 | 虫歯・矯正(治療目的)など | 審美目的のホワイトニングは対象外 |

医療費控除の対象外となる費用

| 区分 | 対象外となる費用 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 健康診断・人間ドック | 治療目的でない検査費用 | 重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合はOK |

| 美容整形 | 二重手術・審美矯正など | 治療目的でないため対象外 |

| 予防接種 | インフルエンザ・コロナワクチンなど | 予防目的の支出は不可 |

| 自家用車での通院費 | ガソリン代・駐車場代 | 「公共交通機関」が原則対象 |

| サプリメント・健康食品 | 医師の指示がない健康維持目的 | |

| 付き添い費用 | 家族の付添や差し入れ費用 | 「付添人の交通費」以外は対象外 |

確定申告の手続きと提出方法

医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。

近年は「マイナポータル連携」や「スマホ申告」を使うことで、家族分を含めた申告もスムーズにできるようになりました。

ここでは、

- マイナポータル連携を利用して家族の医療費をまとめて申告する方法

- スマホから医療費控除を申告する流れ

の2つに分けて解説します。

マイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます

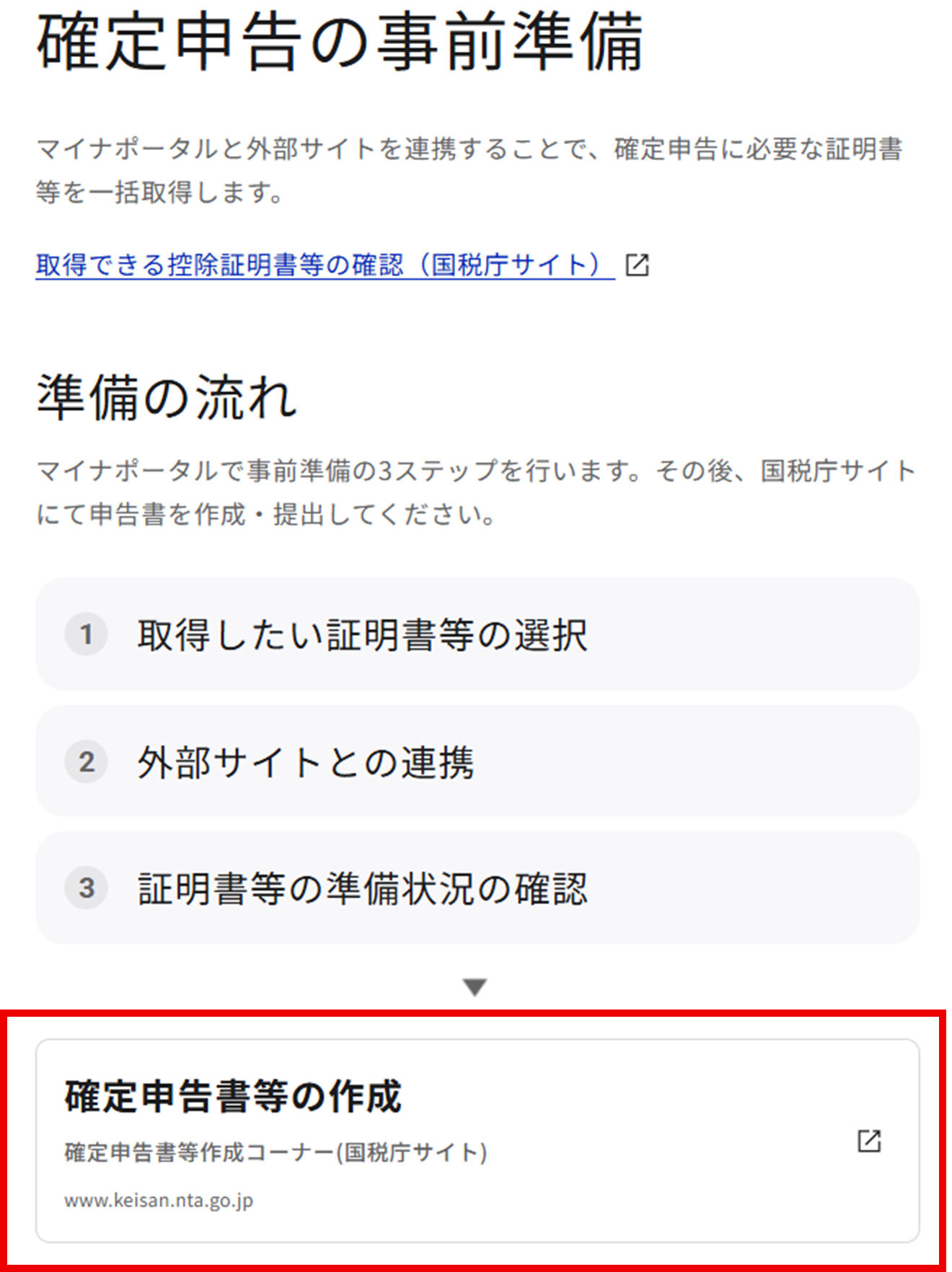

マイナポータル連携を活用すると、ご家族分の医療費を自動取得し、医療費控除欄に自動入力してくれるため、非常に便利です。

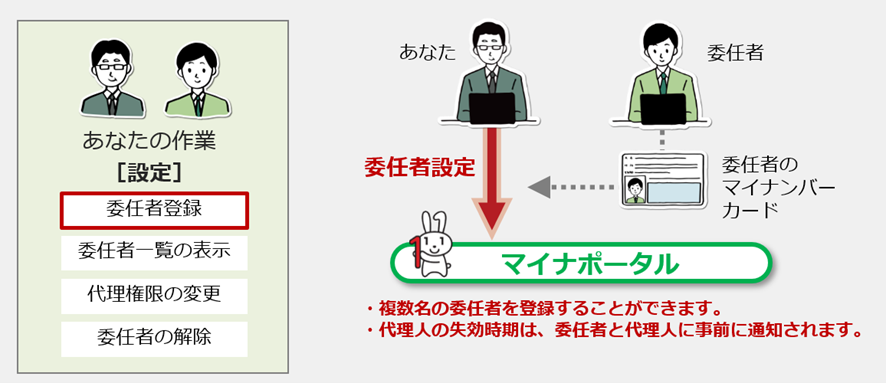

マイナポータル連携をするためには、事前にマイナポータルで代理人の登録を行う必要があります。

スマホ申告の流れ

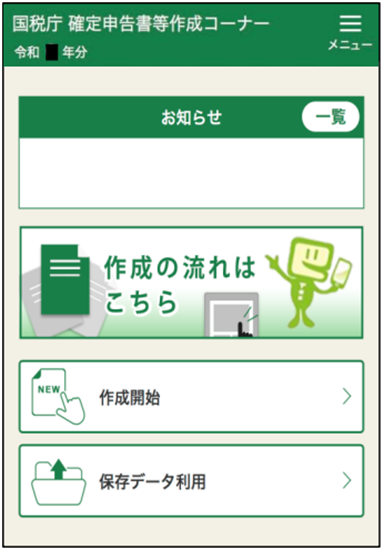

ご自身とご家族分のマイナポータル連携が完了したら、確定申告書等作成コーナーにアクセスして、確定申告を進めましょう。

スマホ申告の詳細な流れは、国税庁「令和6年分のスマホ申告に関するマニュアル」をご参照ください。

医療費控除に関するよくある質問

家族の通院にかかった交通費は、まとめて控除の対象になりますか?

医療を受けるために必要な通院費(電車・バスなど)は、医療費控除の対象に含まれます。

なお、子供の通院に親が付き添う場合、付添人の交通費も医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の申告に、家族全員分の領収書を提出する必要がありますか?

提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。

現在は、領収書を税務署に提出する代わりに、「医療費控除の明細書」を作成し、添付する方式に変わっています。

明細書のもととなる領収書やレシート(医療費通知に係るものを除きます。)は自宅で5年間保管し、税務署から求められた場合に提示すればOKです。

まとめ|医療費控除を「まとめて」申告して損しないために

医療費控除は、家族の医療費をまとめて申告することで、節税効果を最大化できる場合があります。

医療費控除は、家族の医療費をまとめて申告することで、節税効果を最大化できる場合があります。

ただし、「誰の分までまとめられるのか」「誰が申告するのが得なのか」を正しく理解しておくことが大切です。

ポイント| ポイント | 内容 |

|---|---|

| まとめて申告できる条件 | 「生計を一にしている家族」であること(同居していなくてもOK) |

| おトクな申告者 | 所得が高い人が申告すると節税効果が大きい |

| 対象となる費用 | 治療目的の支出(診療費・薬代・通院交通費など) |

| 申告方法 | マイナポータル連携・e-Taxを使えば家族分を自動取得して申告可能 |

| 領収書の扱い | 提出不要だが5年間保管(医療費通知に係るものを除く。) |

マイナポータル連携を活用して、手間をかけずに正確・確実な申告を行いましょう!

石田 航平(税理士/経営心理士)

石田航平税理士事務所/イナステラ総合会計事務所 代表

元国税専門官。Big4税理士法人を経て、現在は、売上改善・創業支援に強みを持つ税務会計の専門家として、数多くのフリーランス・企業の経営支援に従事している。

.png)